|

Terminmärkte

wären ohne die Mitwirkung von

Spekulanten (Trader) kaum denkbar. Diese sorgen für die nötige Liquidität

an den Märkten und bilden überdies die Marktgegenseite für Preisabsicherer

(Hedger). Ein bezeichnendes Merkmal

für die große Mehrheit von spekulativen Aufstellungen an den Terminmärkten

ist offenbar die Kurzfristigkeit der Bindungen jede für sich. Das Zeitmaß

für ein Geschäft mit Futures

kann bisweilen äußerst kurz bemessen sein: von wenigen Augenblicken

oder einigen Minuten ("scalping") über wenige Stunden ("day-trading"),

kann es – wenngleich seltener – auch Zeiträume längerer Haltedauer durchmessen,

die sich alsdann über mehrere Tage oder gar über Wochen und Monate erstrecken

("position-trading"). Im Einzelnen lassen sich nach der Fristigkeit

ihres Erwerbsstrebens ("trade interval") nachfolgende

Gruppen von

Tradern unterscheiden:

|

Scalper

(im blumenreichen amerikanisch-populären Sprachgebrauch so viel

wie "kleiner Tagesspekulant", vom engl. "scalp", »Kopfhaut«):

Vor nicht langen Jahren handelten Scalper als geführte Mitglieder

einer Börse herkömmlicherweise berufsmäßig in eigenem Namen und

auf eigene Rechnung vor Ort auf dem Parkett der Börse ("floor

trader"). Dank ihrem Börsensitz waren sie sowohl gegenüber Außenstehenden

als auch manch anderen Preiskonkurrenten am Platze in der glücklichen

Lage einer überlegenen, weil zeitigeren Kenntnis, sei es von der

aufkommenden Stimmung, wirkenden Strömungen oder von der laufenden

Auftragslage selbst. Besonders den Letzteren gegenüber befanden

sie sich insofern in der Vorhand, als es ihnen ihre Stellung in

Verbindung mit ihrer Geschäftserfahrung ermöglichte, gewissermaßen

als "Marktinsider" maßgebliche Wissensvorsprünge* im gleichen

Augenblick ihres Eintreffens ohne Umweg ungehindert für sich umzumünzen.

Außerdem gestattete es ihre bevorrechtigte Stellung, die sonst üblichen

für die Durchführung von Börsengeschäften erhobenen Gebühren ("brokarage

fees") und Margen ("margin") einzusparen. Die betriebsamen

Scalper an den heutigen, meist elektronisch arbeitenden Börsenplätzen

setzen während der geschäftigen Börsenzeiten eine ganze Fülle von

Terminkontrakten, mitunter in gar beträchtlich großer Zahl, ohne

Unterlass in einem fort um. Dabei scheuen sie sich nicht, mit Blick

auf die allernächste Zukunft dem Markt schmalste Kursschwankungen

bis zum möglichen Mindestmaß von je 1 "tick"

herab abzutrotzen ("the edge"), um selbst den knappest bemessenen

Vorteil für sich zu haben. Das kann zuweilen soweit führen, dass

Scalper – vorwiegend unter Verhältnissen wenig überschaubaren und

hitzigen Handels – die jeweils höchsten "bids" und niedrigsten "offers"

nahezu gleichzeitig annehmen, womit sie praktisch das Amt eines

Arbitrageurs bekleiden.

Man pflegt sie in dieser Stellung mitunter als "locals" resp.

im Computerhandel allgemein auch als "independent liquidity providers"

zu bezeichnen. In Ausübung ihrer Handelstätigkeit sind sie gemeinhin

jedoch nicht geneigt, einzelne Kauf- oder Verkaufsposten davon durch

längere Zeitspannen hindurch durchzuhalten. Vermöge ihrer beständigen

Handelstätigkeiten tragen Scalper an den Derivatebörsen, ähnlich

den "market-makers"

an den Aktienbörsen, in ausgeprägter Weise zu einem Ausgleich von

Angebot und Nachfrage bei. Dadurch befördern sie zu gleicher Zeit

die Liquidität

in den Terminkontraktmärkten ("Market-Making von freien Stücken"),

was freilich allen Markteilnehmern reihum einen ersprießlichen Vorteil

zubringt.

|

[* Als Scalping

bezeichnet man nebstdem auch die (weithin verbotene) Praxis der eigenen

Positionierung in Kenntnis von richtungweisenden Marktinformationen

unmittelbar vor deren Veröffentlichung ("Insiderinformation", private

Information).]

|

Daytrader

("intraday-trader", Tagesspekulanten) geben den Scalpern

nichts nach. Auch sie lassen sich mit der Zunft der im Eigenhandel

tätigen, auf kurz bemessene Frist Spekulierenden in Reihe und Glied

stellen (Eigenhändler, Proprehändler, "individual trader",

"aktive trader"). Nur richten Daytrader ihre Bemühungen bezeichnenderweise

mit Zielbewusstsein darauf aus, unter Inkaufnahme von zuweilen recht

großen Marktrisiken die kurzlebigen Preisbewegungen ("intraday

swings", Trends), die die gegebene "Augenblickstimmung" wirft,

noch innerhalb desselben Handelsabschnitts ("intra-day")

gewinnbringend wahrzunehmen. Sie trachten danach, selbst die kleinstmöglichen

sich aus kurzwährenden Preisschwankungen erhebenden Kursgewinne

mitzunehmen. Daytrader zeichnen sich als solche vornehmlich dadurch

aus, dass sie trotz ihrer im Allgemeinen emsigen Geschäftigkeit

nicht im Sinn haben, über das Ende eines Börsentages hinaus noch

an ihren offenen Posten festzuhalten. Sie gehen, salopp gesprochen,

täglich "glatt" von der Börse – und brauchen deshalb über Nacht

begreiflicherweise keine Vermögenseinbußen aus unvollzogen gebliebenen

Verpflichtungen mehr zu besorgen. Andererseits muss es ihnen genug

oft gelingen, ihr Tagewerk jedes Mal spätestens bis zum Handelsschluss

mit Erfolg zu vollbringen, um mit ihrem im Trading verfolgten Plan

auf Dauer bestehen zu können. Daytrader tummeln sich vorzugsweise

ebenso gerne auf den Futuresmärkten wie auf den Aktien- und Devisenmärkten.

Doch handeln sie entfernt weder in der Häufigkeit, als man dies

unter Tags bei der Gruppe der Scalper beobachten kann, noch betreiben

sie ihr Trading notwendigerweise an jedem Börsentage. Mit der Ausbildung

und Verbreitung vernetzter elektronischer Börsenhandelsplattformen

(Computerbörsen)

– und damit allgemein sinkender Handels- und Informationskosten

– verrichten Daytrader ihre Geschäfte heutzutage in zunehmendem

Maße ortsabwesend des Börsenparketts ("electronic trader").

|

[Anmerkung: Eher unter

dem Blickwinkel der "technischen Analyse" ("technical analysis")

werden jene Trader mitunter als

Swing Trader benannt, die zwar ebenfalls danach

trachten, kurzlebige, vermeintlich verheißungsvolle "chart-technische"

Trends wahrzunehmen, wobei die Haltedauer ("holding period")

der in Aussicht genommenen Position hierbei aber nicht zwingend auf

lediglich eine einzige Handelsperiode begrenzt sein muss. Streng genommen

lässt sich eine solche nicht genauer spezifizieren und kann bei Täuschung

über die Marktlage durchaus von längerer Dauer sein.]

|

Position-Trader

(auch "long-duration trader" genannt) finden ihre Berufung

darin, die längerfristigen Trends auf den Terminmärkten nach Möglichkeit

vollständig auszumünzen, selbst solche, die sich über mehrere Tage,

Wochen, ja mitunter gar über Monate erstrecken, um auf diese Weise

die Differenzgewinne jedes ihrer Handelsgeschäfte bis zum Höchstmaß

zu steigern. Zum Einsatz kommen hierbei sowohl gewöhnliche (singuläre)

Long- oder Short-Positionen ("Outrightgeschäfte") als auch gemischte

Positionen in Form von Spreads

u.dgl. Angesichts einer

Grundausrichtung ihrer Handelsbetätigungen auf längere Hand sind

die erzielten Gewinne je vollendetem Geschäft ("round turn")

der Position-Trader im Durchschnitt naturgemäß größere als jene

der Daytrader sowohl als auch der Scalper. Von diesem Gesichtspunkt

aus spielen Handelsspesen und sonstige

Transaktionskosten für

die Gruppe der Position-Trader regelmäßig eine bloß minder bedeutsame

Rolle als für die übrigen Gruppen von Terminspekulanten. Zur Riege

der Position-Trader gehören in erster Linie Privathändler sowie

sonstige institutionelle Anleger und berufsmäßige Spieler, und diese

sind, wie man leicht gewahren kann, während ihrer täglichen Schaffenszeit

nur sehr selten persönlich vor Ort auf einem Börsenparkett anzutreffen.

|

In der

Hitze des Alltagslebens sind die Geschäftsverhältnisse an den Terminmärkten

nicht selten überaus verwickelt und vielgestaltig. Oft müssen Trader

unter vielschichtigen, in Sekundenschnelle umschlagenen Marktbedingungen

im Drange knappster Zeit Entscheidungen bisweilen von groß angelegter

Tragweite treffen. Manchmal ist ihnen durch die Hast, die den Handel

treibt, kaum ein Atemschöpfen vergönnt. So waren es noch bis vor wenigen

Jahren fast ausschließlich Personen in der Berufsstellung eines Börsenhändlers

wie auch allerlei institutionelle Teilnehmer, so nämlich bestallte Vertreter

von Banken, Hedge- und Investmentfonds, Versicherungen und sonstigen

Kapitalsammelstellen ebenso als auch die von angesehenen Industrie-

und Handelsunternehmungen, die – unterstützt durch hoch gezüchtete Handelsausstattungen

– in großem Maßstab nach bindenden Regeln mit Futures zu Werke gingen

("institutional traders"; im Eigenhandel: "proprietary traders",

"Coulissiers"). Doch hat sich das Bild vermöge der stürmischen Entwicklung

des technischen Nachrichtenwesens (IT) bei durchweg gesunkenen Börsenhandelskosten

inzwischen grundlegend gewandelt. Mit der immer weiteren Ausdehnung

der Dienste des Internets (KI, web3 usw.) und dem geballten Einsatz

der Computertechnik machen heutigentags auch andere Gesellschaftsklassen

und Berufsstände, ja selbst Kleinhändler und Privatleute ("retail

investor", "retail trader") sich in zunehmendem Maße die

Segnungen der Fortschritte der Technik zunutze und werden an den Welt-Futuresmärkten

mit Hilfe hochgezüchteter Trading-Plattformen* zu insgemein erschwinglichen

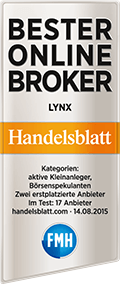

Preisen über Online-Broker

und Anbietern von Handelssoftware ("Independent Software Vendors

ISVs") ortsabwesend der Börse (dezentral) im Alleingang tätig –

und das offenbar zu ganz ebenbürtigen Geschäftsbedingungen, die sich

mit denen des Berufshändlertums durchaus messen lassen können.

[* So z.B.

das Modul J-trader von

Patsystems. J-trader, auch unter PATS bekannt, ist eine Webbrowser-kompatible

Software (Java), die im unmittelbaren Zugang auf "tick"-Basis arbeitet.

Erwähnung verdienen des Weitern bspw. X_TRADER von der Firma

Trading Technologies oder die CQG-Trading-Plattform der

CQG Inc.

Derartige dienstfertige Handelssysteme erlauben es, Terminkontrakt-

und Optionsgeschäfte bequem von jedem beliebigen vernetzten Standort

aus über das Netz durchzuführen.]

Theoretisch betrachtet lässt

sich jede vorgehaltene Position in Futures trotz von Haus aus begrenzter

Laufzeit der einzelnen Kontrakte aufrechterhalten, ohne dabei in der

zeitlichen Dauer an eine irgendwelche Schranke gebunden zu sein – allerdings

immer nur in gebrochener Linie. Um die Beibehaltung eines Postens über

die Terminfälligkeit hinaus zu bewerkstelligen, wird mit einem Doppelgeschäft,

fachgerecht eingeleitet durch eine

Switch-Order

bzw. durch einen Intra-Markt-Spread,

revolvierend der jeweils herannahende Monatstermin ("nearby")

– für gewöhnlich noch vor dem ersten Benachrichtigungstag ("first

notice day") – unter gleichzeitigem Aufrichten eines neuen Postens

gleicher Art nahtlos in einem darauf nachfolgenden

Termin glattgestellt (ein

Verfahren, das in der Leibsprache der Futures-Händler den Namen "roll-over"

oder "switching", amtlich "roll a contract forward", dt.

Reportgeschäft, führt), eine bestehende Position stets sich erneuernd

hierdurch wieder und wieder auf eine längere Zeit hinausgeschoben, also

periodisch prolongiert ("continuous contract", Prolongationsgeschäft).

Wie alle anderen Abschlüsse ("round turns") an der Börse, so

ist auch jeder "Switch" stets und ausnahmslos erkauft erstlich mit der

finanziellen Aufrechnung der bis dahin aufgelaufenen Buchgewinne bzw.

Buchverluste, und zweitens mit einer abermaligen Belastung durch Transaktionskosten,

zumal mit Brokergebühren für den erneuten Ankauf und Verkauf sowie vorkommendenfalls

mit Kosten mittelbarer Art, verursacht durch die Auswirkungen eines

"slippage"-Effekts, sofern

hierbei auf eine Spread-Order

verzichtet wird ("Rollkosten"). Manches Mal lässt sich bei der Neueinrichtung

der Futures-Geschäfte ein Kauf, abhängig von der herrschenden

Terminstruktur, stellenweise

nur zu höheren Kauf- (Report, "contango"), ein Verkauf nur zu

niedrigeren Verkaufskursen (Deport, "backwardation") als zu den

Liquidationskursen der auslaufenden Kontrakte vollziehen, was zwangsläufig

zu einer Verschlechterung der betreffenden Position führt ("Rollverluste").

Der auf den Futuresmärkten weitaus häufigere Fall ist jedoch zweifellos

die fallweise Kurswette ("trade") auf kurze Frist; zum einen

deshalb, weil eine laufende Liquiditätsbelastung aus

Nachschüssen

bei zuwiderlaufenden Kursbewegungen in Anbetracht des Hebeleffektes

finanziell gesehen einen ziemlich langen Atem erforderte, und zum anderen,

weil die Marktliquidität in den zeitlich ferner liegenden Terminen ("back

months")* nicht selten mehr als dürftig auszufallen pflegt.

[* Bedeutende Ausnahmen

davon bilden die ausgesprochen liquiden

Futuresmärkte für Geldmarktinstrumente,

besonders der SOFR-Futures und

der Eurodollar-Futuresmarkt.]

Neben

der vorhin aufgeführten, nach der Dauer ihrer Geschäftsverpflichtungen

gesonderten Einordnung von Marktteilnehmern im Terminhandel lassen sich

die Marktbeteiligten ferner nach der äußeren Gestaltung der von ihnen

eingesetzten Instrumente und Strategien rubrizieren. Nach letzterem

Unterscheidungsmerkmal seien hier nebst den Portfolio-Managern

die sogenannten Spread-Trader besonders herausgehoben. Als

Spread-Trader bezeichnet man ebenfalls spekulativ ausgerichtete

Marktteilnehmer, deren Hauptaugenmerk indes weniger den Einzelengagements

an und für sich genommen, sondern der Änderung von Kursdifferenzen

zwischen zweien oder mehreren ähnlich gearteten, gleichwohl unterschiedlich

ausgestalteten Terminmarktprodukten gilt. Der Inhaber einer Spread-Position

setzt mit Vorliebe darauf, dass vor dem Hintergrund bestehender einzel-

und gesamtwirtschaftlicher Kausalzusammenhänge die Kursnotiz des gekauften

Terminkontrakts steige und in einem Zuge damit diejenige des ihm gegenüberstehenden

verkauften Kontrakts falle, oder geradeso gut, dass die Erstere zum

Mindesten in stärkerer Proportion steige bzw. sich verhältnismäßig weniger

stark ermäßige als die Letztgenannte.

Schlussergebnis: Das gehäufte

Auftreten spekulativ tätiger Teilnehmer auf den großen Terminmärkten

bewirkt dreierlei: Es hebt und verbessert erstens die Marktliquidität

und hilft hierdurch die Leistungsfähigkeit (Effizienz) der Märkte steigern,

es fördert zweitens die Wissensaufdeckung, die für eine angemessene

Bewertung in den Termin- und Kassamärkten Voraussetzung ist (Preisermittlungsfunktion),

und ermöglicht drittens Versicherern die Überwälzung von Preisrisiken

auf die Gruppe der Spekulanten zu insgesamt fairen und marktgerechten

Preisen ("Risikoallokation").

Lesen Sie auf der folgenden Seite:

Der Futureskurs: der Börsenpreis

von unbedingten (fixen) Terminkontrakten

|